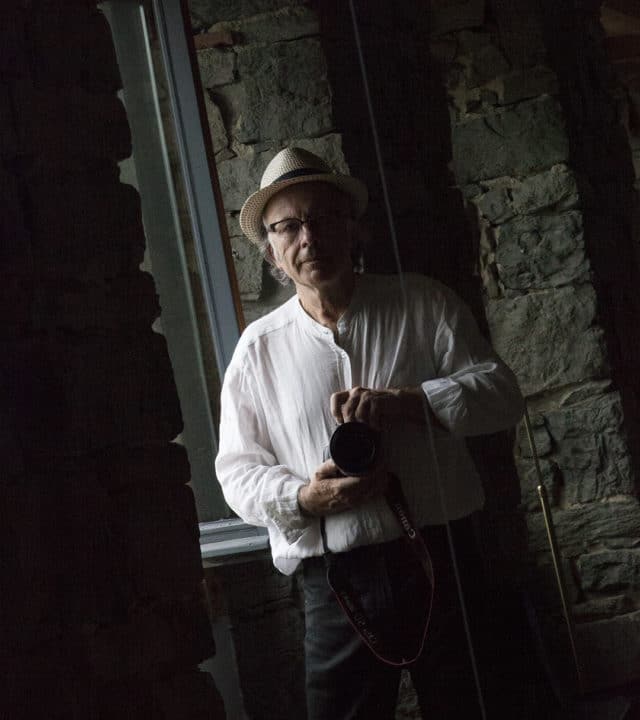

Jean Delsaux

Jean Delsaux est artiste. Il a également été, jusqu’à août 2020, maître de conférences à l’université de Clermont-Auvergne / Institut Pascal (UMR 6602).

Après différentes expériences dans les domaines de l’installation multimédia, du numérique et de la vidéo, il fonde un atelier d’artistes à Marseille ouvert aux technologies numériques. Son intérêt pour la perception du vide et pour le rôle de ce dernier dans la création, allié à ses recherches concernant la technologie dans l’art, le conduisent à collaborer avec l’université de Paris 8 (arts et technologies de l’image).

Maître de conférences, il crée avec Pascale Weber une équipe de recherche émergente : le Laboratoire d’esthétique expérimentale de l’espace (LEEE) à Clermont-Ferrand, et rejoint les équipes de l’Institut Pascal (robotique et vision artificielle).

Son travail artistique se poursuit dans le duo Hantu (Weber+Delsaux), duo de performeur.e.s qui développe une pratique entre présence et représentation.

Il en résulte des performances, des photographies, des réalisations vidéo et des installations.

Jean Delsaux recentre actuellement son travail sur la pratique artistique et souhaite affirmer le primat de la création prise en tant que discipline intellectuelle sur le discours. Ancrant sa réflexion théorique au sein même de la pratique artistique, il affirme la primauté du corps et du geste et s’efforce d’explorer les liens se tissent entre l’individuel et le collectif dans la constitution des mythes et des modes de vie. La Pandémie représente en ce sens un terrain particulièrement propice à cette exploration.

Mon expérience du confinement

« Confinés sur un bateau, nous avons réalisé une série photographique à partir de masques improvisés avec « les moyens du bord », témoignant de l’importance du jeu pendant la crise. Plus tard, nous avons conçu une performance pour dire la colère de nos corps bâillonnés, assignés et privés du collectif.

Masques de carnaval ? Masques sur le réel ? Masques mortuaires ? Ou bâillons ? Le masque s’est imposé dans notre travail dès le début du confinement. Nous avons commencé à en confectionner non pas pour nous protéger mais pour nous approprier cet objet symbolique. Nous l’avons décliné sous diverses formes, le considérant comme symptomatique de l’état de la société. Avec dérision ou poésie, nous en avons fait, en tant qu’œuvre artistique, un élément de langage.

Porter un masque c’est ne plus montrer ses émotions et ne plus avoir d’expression du visage, c’est être rendu à l’état d’objet. Le masque comme un bâillon nous empêche de parler librement. La distance (geste barrière) empêche tout contact.

Le confinement nous a donné du temps, du temps pour revenir à nous-mêmes, mais il nous a également privés de nos libertés fondamentales d’aller et venir, de rencontrer et de se confronter aux autres, rendant impossible la relation des corps présents qui n’avaient que les réseaux de communication pour pouvoir échanger virtuellement.

Le confinement a obstrué l’horizon, horizon géographique comme horizon politique. La société s’est insensibilisée, elle est devenue la salle d’attente de l’hôpital, la police s’adressait à nous à distance, avec des drones. Le masque est devenu l’objet que tous ont en commun, au-delà des sexes, races, cultures, religions… Chacun s’est découvert à même d’inventer son identité avec le masque, nous avons désormais une identité avec et une identité sans. »